La pianificazione

Il vero processo di pianificazione dell'invasione dell'Europa continentale iniziò a partire dal gennaio 1943, quando durante la conferenza di Casablanca i capi militari anglo-americani si incontrarono per fare il punto della situazione sulla seconda guerra mondiale.

La conferenza di Casablanca

Anche allora i britannici riuscirono a far prevalere i loro punti di vista sulla conduzione della guerra e gli statunitensi aderirono ai piani dell'operazione Husky, ossia lo sbarco in Sicilia, con la prospettiva di ulteriori operazioni militari in Italia. Alla conferenza svoltasi nel maggio 1943 a Washington, denominata in codice Trident, fu stabilito che nella primavera del 1944 sarebbe stata lanciata l'invasione dell'Europa nordoccidentale (nome in codice: operazione Overlord) e fu decisa, nonostante i dubbi britannici, l'attuazione dell'operazione Anvil, ovvero un secondo sbarco in Francia meridionale da svolgere in concomitanza con Overlord e a prescindere dai costi della campagna d'Italia.

Nell'aprile 1943 il generale di corpo d'armata britannico sir Frederick Morgan fu nominato capo di stato maggiore del Comando supremo alleato (COSSAC), con la responsabilità di elaborare in via preliminare i particolari tecnici di Overlord.

Tra i primi problemi affrontati vi furono la limitatezza del raggio d'azione della copertura aerea, la presenza di almeno un porto importante nelle vicinanze, i limiti di capacità delle spiagge, la lunghezza del tratto di mare da superare e, infine, l'efficacia delle difese costiere tedesche. La regione del Pas de Calais fu scartata perché, nonostante offrisse le spiagge più adatte, fosse molto vicina alle coste inglesi e rappresentasse un più diretto accesso alla Germania, era per questi motivi il punto più probabile dove ci si sarebbe aspettata un'invasione e quindi meglio difesa. Si portò allora l'attenzione a ovest, verso le ampie spiagge della Bretagna, del Cotentin e della Normandia. La scelta ricadde sulla costa del Calvados in Normandia, che poteva contare su difese tedesche più deboli. Inoltre il Calvados, rispetto al Pas de Calais, possedeva ampie spiagge riparate dai venti occidentali e nei pressi di Caen si trovava il campo d'aviazione di Carpiquet.

Analogia tra apparato militare e corpo umano

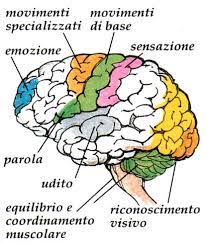

La pianificazione prevedeva dunque la collaborazione di molte parti dell'esercito e quindi di molte persone; queste azioni così coordinate e simultanee tra parti diverse dell'esercito, ricorda il nostro corpo che è controllato dall'encefalo che è composto da cervello, cervelletto e midollo allungato.

Il cervello è la parte del corpo più importante e voluminosa ed è diviso da un solco in due parti, gli emisferi cerebrali, che sono collegati da un ponte, il corpo calloso.

Il cervelletto controlla i movimenti volontari, mentre il midollo allungato controlla i movimenti involontari come la respirazione o il battito cardiaco.

Il generale sta al suo esercito come il cervello al resto del corpo.

Il controspionaggio

La riuscita dello sbarco è stata resa possibile grazie alle operazioni dei contro spionaggio degli Stati Uniti nell'operazione Bodyguard : infatti nei mesi prima dello sbarco, gli americani avevano fatto in modo che ai tedeschi arrivassero informazioni errate su un possibile attacco sulle coste della Francia del nord.

La spia più importante che ebbe questo ruolo fu Garbo ovvero Juan García Pujol che era a tutti gli effetti un agente dell'MI5 (servizi di controspionaggio britannici), che si fingeva agli occhi dei tedeschi un doppio agente che da Londra passava le informazioni a Berlino, inviò 1200 messaggi-radio e 300 lettere, in cui dava ai tedeschi certe volte informazioni vere, altre volte notizie parzialmente vere e altre volte diceva delle cose completamente inventate.

Il comandante delle truppe naziste nella Francia del nord, il generale Erwin Rommel, sapeva del possibile attacco e credeva che la sua unica possibilità di vincere in caso di avanzata dal mare fosse quella di bloccare gli invasori prima che sbarcassero, e quindi avrebbe voluto posizionare tutti i suoi uomini più vicino possibile alla costa, ma il suo comandante Gerard Forum voleva mantenere una riserva di uomini nel centro della zona costiera, in modo da poter poi distribuire i soldati dove sarebbe avvenuto lo sbarco.

Quindi Rommel e Forum trovarono un compromesso: le truppe sarebbero state disposte in modo omogeneo lungo la costa e verso l’interno del territorio e il loro schieramento avrebbe dovuto essere autorizzato da Hitler in persona.

Allo stesso tempo gli alleati, per dare la possibilità alle loro truppe di compiere la missione, organizzarono per molto tempo dei bombardamenti intensivi lungo la costa della Francia distruggendo strade, ponti e ferrovie in modo che i nazisti non potessero trasferire le loro truppe dall'entroterra alla costa al momento dello sbarco effettivo.

La spia Garbo.

Lo sbarco

Qualche ora prima della mezzanotte del 6 giugno 1944, le forze aeree alleate bombardarono tutte le linee di comunicazione tedesche lungo la costa e gli aeroporti; questa serie di attacchi fu particolarmente efficace e paralizzò l’aviazione tedesca, dando agli alleati il dominio dei cieli.

A mezzanotte iniziò l'operazione Titanic: 9000 aerei della RAF lasciarono la Gran Bretagna e si diressero verso la Francia, dopo aver fatto un primo bombardamento sulla costa proseguirono verso l’entroterra per sganciare il loro vero carico: 500 manichini di gomma dotati di paracadute e petardi per simulare gli spari di un fucile leggero: si trattava di un geniale inganno per trattenere i tedeschi nei territori più lontani dalla costa.

L’operazione Titanic andò a buon fine e diede la possibilità ai veri paracadutisti di eseguire la loro missione atterrando nel nord della Francia: quando toccarono il suolo francese, iniziò l’operazione Violet per cui i partigiani avevano il compito di disattivare linee telefoniche, ripetitori e centraline.

Dopo dieci minuti si paracadutarono gli esploratori che avevano la missione di segnalare il punto esatto in cui lanciarsi alle truppe che sarebbero scese a mezzanotte e quindici.

Nelle ore successive si paracadutarono migliaia di uomini che riuscirono a causare gravi danni alle retrovie tedesche, e a creare dei posti di blocco che avrebbero impedito ai tedeschi di mandare rinforzi.

Dopo 3 ore di attacchi, i tedeschi credevano ancora che quello che stava accadendo in Normandia fosse solo un diversivo per fare il vero sbarco più ad est,

quindi non si allarmarono particolarmente e non mobilitarono tutte le truppe di cui disponevano.

Alle 3 una flotta di 6000 navi arrivò nei pressi della costa e iniziò un lungo e massiccio bombardamento che lasciò sbigottite le forze di difesa tedesche. Mentre le navi alleate continuavano a bombardare la costa, la flotta tedesca, che avrebbe ancora potuto bloccare l'attacco in poco tempo, sostenne che il mare era troppo agitato per far salpare le proprie navi e quindi rimase immobile ed inattiva.

Alle 3:15 migliaia di uomini cominciarono a calarsi dalle navi nei mezzi di sbarco dirigendosi verso la costa, nel frattempo sui cieli della Normandia la più grande forza di aviazione messa insieme da americani e inglesi combatteva contro la Lutwaffe, riuscendo a sconfiggerla e aggiudicandosi il controllo dei cieli.

Alle sei del mattino tutte le navi inglesi iniziarono a bombardare la costa e i mezzi da sbarco si avvicinarono verso la loro mèta; le prime notizie arrivarono da Omaha Beach e non erano però rassicuranti.

La difesa tedesca era ben preparata, e quando le truppe da sbarco arrivarono su di loro si scatenò la potenza di fuoco delle mitragliatrici che uccise molti soldati, dopo 20 minuti dallo sbarco nessuno sapeva più cosa fare: le compagnie erano perlopiù divise e puntavano solamente alla loro sopravvivenza e non a portare a termine la missione; infatti non erano riusciti ad aprire una breccia nelle difese tedesche, perché 27 dei 29 carri anfibi messi in acqua dagli alleati affondarono sia per colpa del fuoco tedesco, sia perché vennero messi in acqua troppo presto. Qualche ora dopo l'inizio dell'azione, il generale Bradley pensò di interrompere lo sbarco ed è da lì che gli americani cominciarono ad improvvisare: le navi si avvicinarono e intensificarono i bombardamenti. Quando i soldati capirono di essere abbandonati a se stessi, un piccolo gruppo di Ranger iniziò ad organizzarsi, riunendo le squadre dei soldati superstiti e aprendo un fronte che diede la possibilità all’esercito di attaccare i tedeschi.

Ad Utah Beach le cose andarono discretamente bene, infatti i paracadutisti avevano svolto bene il loro lavoro impedendo ai rinforzi tedeschi di arrivare in tempo. A Gold Beach la resistenza incontrata dagli inglesi fu minima e già verso sera riuscirono a conquistare il villaggio di Bayeux. Nella spiaggia di Juno la resistenza tedesca fu accanita: 7 dei 29 carri anfibi vennero fatti affondare e 90 delle 306 navi da sbarco vennero distrutte. Sulla spiaggia di Sword la resistenza fu ben poco consistente e la maggior parte dei carri armati riuscì ad arrivare sulla terraferma: già verso le ore 12:00 il litorale era praticamente libero. Quindi verso il pomeriggio del 6 giugno del 1944 il Vallo Atlantico non esisteva più. Grazie all'azione del controspionaggio alleato, ancora il 9 giugno Hitler continuava a credere che il vero sbarco non fosse ancora avvenuto e che gli alleati si stessero preparando ad attaccare più ad est della Francia.

Capa, il fotografo delle guerre

Dello sbarco in Normandia le uniche foto che abbiamo sono quelle scattate dal fotografo ungherese Endre Ernő Friedmann, che poi cambiò nome in Robert Capa, nato nel 1913; durante la sua carriera ha documentato la guerra civile spagnola, la seconda guerra mondiale, la guerra arabo-israeliana e tanti altri conflitti.

Lo sbarco in Normandia immortalato Capa

Durante lo sbarco in Normandia Capa scattò 106 fotografie, ma solamente 11 sono sopravvissute: infatti l’agenzia Life racconta che sia stato un errore commesso da un assistente a Londra, che, per la fretta di svilupparle, le danneggiò quasi tutte.

Il 19 giugno le foto di Capa vennero pubblicate, ma, apparendo sfuocate, l’agenzia Life disse che era stata colpa dell’artista e del fatto che,

siccome si trovava sotto il fuoco tedesco, le sue mani in quei momenti tremavano molto; ma Capa nel suo racconto autobiografico della guerra, intitolato proprio “Leggermente fuori fuoco”, spiega che aveva fatto le foto leggermente fuori fuoco per rendere meglio l’idea della difficoltà e della paura in cui i soldati si trovavano.